강화도 조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

강화도 조약은 1876년 일본이 운요호 사건을 빌미로 조선에 군사적 위협을 가하여 체결한 불평등 조약이다. 조선의 개항을 강요하고, 부산, 원산, 인천 등 3개 항구를 개항하게 했으며, 일본에 치외법권을 부여하는 등 불평등한 내용을 담고 있다. 이 조약은 조선의 자주성을 훼손하고 일본의 경제적, 정치적 침투를 가속화하여 결국 일제강점기의 원인이 되었다. 조약 체결 이후 일본은 조선을 자국의 영향권 아래 두려 했고, 조선 내 쌀값 폭등, 무역 불균형 심화 등의 문제가 발생했다. 강화도 조약은 현대 국제법 관점에서 주권 침해와 불평등한 관계를 강요한 불평등 조약으로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1876년 2월 - 1876년 프랑스 총선

1876년 프랑스 총선은 공화파가 압승을 거두었으며, 공화 좌파가 가장 많은 의석을 확보했다. - 1876년 한국 - 수신사

수신사는 조선이 강화도 조약 이후 일본의 근대화를 배우고 외교 관계를 모색하기 위해 파견한 사절단으로, 이들의 보고는 조선의 개화 운동을 촉진했으나, 보수 세력의 반발과 갈등으로 근대화는 어려움을 겪었고 그 영향에 대한 평가는 다양하다. - 1876년 조약 - 즈푸 조약

1876년 영국과 청나라가 오거스터스 마저리 피살 사건을 계기로 체결한 즈푸 조약은 영국에게는 대중국 무역 관세 감소와 라싸 재외공관 설치의 이점을 주었지만, 청나라에게는 불평등 조약으로 여겨졌다.

| 강화도 조약 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 조약 정보 | |

| 조약 이름 | 일본-조선 수호 조약 |

| 다른 이름 | 강화도 조약 병자수교조약 |

| 로마자 표기 | 일본어: Nitchō-shūkōjōki 한국어: Ganghwado Joyak |

| 한자 표기 | 일본어: 日朝修好条規 한국어: 江華島條約 |

| 서명일 | 1876년 2월 26일 |

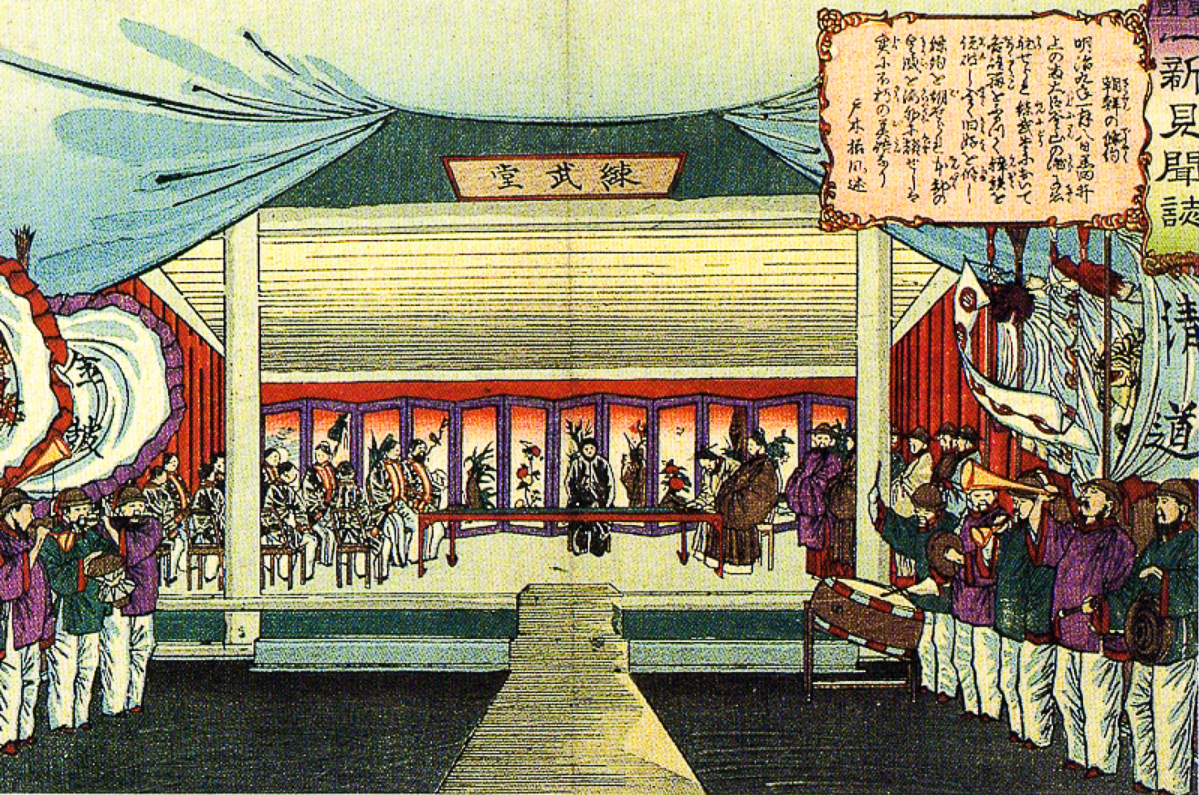

| 서명 장소 | 강화부 연무당 (인천광역시 강화군 강화읍 관청리) |

| 효력 발생일 | 1876년 2월 26일 |

| 서명 당사국 | 일본 제국 조선 |

| 조약 번호 | 메이지 9년 태정관 포고 제34호 |

| 조약 언어 | 일본어 한문 |

| 조약 내용 | 외교 사절의 상호 파견 부산 등 개항 개항장에서의 일본 영사의 영사 재판권 규정 |

| 위키소스 | 조일수호조규 |

| 국립국회도서관 링크 | 법령전서 |

| 추가 정보 | |

| |

| |

2. 배경

1876년 1월 30일, 일본은 운요호 사건을 빌미로 조선에 군함과 전권대사를 보내 협상을 강요했다. 당시 일본에서는 정한론 주장자와 조선 개혁론자가 공존했다. 일본은 운요호 사건에 대한 조선 정부의 사죄, 조선 영해의 자유 항행, 강화 부근 개항 등을 조건으로 조선을 개국시키기로 결정했다. 표면상으로는 운요호 사건의 평화적 해결과 통상수호조약 체결이라는 명분을 내세웠지만, 실제로는 구로다 기요타카를 전권대사, 이노우에 가오루를 부사로 파견하여 군사적 압력을 가했다. 이들은 군함 3척을 이끌고 1876년 1월 부산에 입항, 교섭이 결렬될 경우 전쟁도 불사하겠다는 의지를 보이며 강화도로 향했다.

한편, 조선은 명·청 대의 해금정책(쇄국정책)을 사대주의와 조공무역(공무역)에 갇혀 답습하면서 근대 무역(통상)에 대한 이해가 부족했다. 1864년 철종이 후사 없이 사망하고 고종이 12세의 어린 나이로 즉위하면서, 흥선대원군이 섭정을 맡아 쇄국정책을 더욱 강화했다. 아편전쟁 등 중국에서 벌어진 사건들은 대원군의 쇄국 의지를 더욱 굳건하게 만들었다.

이러한 상황에서 1875년 운요호 사건이 발생했다. 일본 군함 운요가 조선 서해안을 측량하던 중 강화도에 접근했고, 조선 수비대는 외국 함선에 대한 경계 태세로 포격을 가했다. 운요는 우월한 화력으로 조선군 포대를 제압하고, 상륙대는 섬의 가옥에 불을 지르며 조선군과 교전했다. 이 과정에서 조선군 35명이 사망하는 등 큰 피해를 입었다.

운요호 사건은 일본에게 조선을 개항시킬 좋은 구실을 제공했다. 일본 정부는 이 사건을 계기로 조선에 대한 압력을 강화하고, 결국 강화도 조약 체결로 이어지게 되었다.

2. 1. 조선의 쇄국정책과 서구 열강의 개항 압력

19세기 중반, 서구 열강은 조선에 통상과 수교를 요구하며 압력을 가했다. 1832년 영국의 상선 ''Lord Amherst''호가 통상을 요구했으나 거절당했고, 1845년에는 영국 군함 Samarang호가 제주도와 전라도 연안을 측량하기도 했다.[5] 1846년 프랑스 군함은 가톨릭 신자 박해에 항의하는 서한을 전달했고, 1854년 러시아 선박은 함경도 해안에서 조선인에게 피해를 입히기도 했다.[5]

당시 조선은 고종의 아버지 흥선대원군이 집권하고 있었는데, 대원군은 쇄국정책을 고수했다.[5] 그는 서구 열강을 오랑캐(夷狄)로 여기고, “서양 오랑캐의 침범에 싸우지 않는 것은 화의를 하는 것이며, 화의를 주장하는 것은 매국 행위이다”라고 적힌 척화비를 전국에 세우기도 했다.[5]

이러한 상황에서 1866년 병인박해를 구실로 프랑스가 침략한 병인양요와, 같은 해 제너럴 셔먼호 사건을 계기로 미국이 침략한 신미양요가 발생했다.[5] 조선은 쇄국정책을 유지하며 개항 협상을 거부했지만, 이러한 사건들을 겪으면서 개항의 필요성이 점차 제기되었다.

2. 2. 일본의 정한론과 메이지 유신

1868년 메이지 유신 이후 일본에서는 무력을 사용해서라도 조선을 개항시켜야 한다는 정한론이 대두되었다. 이는 일본의 대륙 진출 야욕을 드러낸 것이었다. 특히 사이고 다카모리 등은 정한론을 적극적으로 주장했다.메이지 유신 이후 여러 차례 조선에 일본의 국서가 전달되었지만, 양국 관계는 원만하지 않았다. 서계 문제를 배경으로 일본 국내에서 "정한론"이 고조되자 흥선대원군이 매우 경계한 것도 한 원인이었다. 또한 나가사키의 데지마처럼 부산의 왜관(倭館)에 국한된 국교를 원하는 조선 측과, 쓰시마번으로부터 외교권을 빼앗아 외교를 일원화하고 개국을 요구하는 일본 사이에 의견 차이가 발생했다.

2. 3. 운요호 사건 (1875)

1875년 9월 20일, 일본 군함 雲揚|운요일본어가 조선 서해안을 측량하던 중 강화도에 도착했다. 강화도는 지난 10년간 조선과 외국 사이에 격렬한 충돌이 있었던 곳이라 접근하는 외국 함선에 대해 조선 수비대가 사격할 것이라는 것은 의심의 여지가 없었다. 그럼에도 이노우에 함장은 소형 보트를 통해 강화도에 상륙, 물과 식량을 요청하는 파견대를 보냈다.[3]

조선 요새에서 포격이 시작되자 ''운요''는 우월한 화력을 집중하여 조선군 포대를 제압했다. 이후 상륙대는 섬의 여러 가옥에 불을 지르고 조선군과 교전했는데, 일본군은 근대식 소총으로 무장하여 조선군 조총병들을 신속하게 물리쳤다. 이 과정에서 조선군 35명이 사망했다.[3] 그 후 ''운요''는 영종도의 다른 조선군 요새를 공격하고 일본으로 돌아갔다.[3]

이 사건 소식은 8일 후인 9월 28일에 일본 정부에 도착했고, 다음 날 일본 정부는 부산의 일본 거주민 보호를 위해 군함 파견을 결정했다. 또한 일본 정부 내에서는 조선에 사절을 파견할지 여부에 대한 논쟁도 있었다.[3]

9월 20일, 일본 운양함이 한성 인근 월미도 연안에 정박 중 운양함 소속 소형 보트가 강화도 포대로부터 포격을 받는 사건(강화도 사건)이 발생했다. 운양함은 반격하여 영종도 요새를 일시 점령하고 포대 무장을 해제, 무기, 깃발, 악기 등을 전리품으로 획득했다. 조선 측 사망자는 35명, 일본 측 사망자는 1명, 부상자는 1명(후에 사망)이었다. 이 사건은 조선 측이 일본 해군 소속 군함임을 알지 못하고 포격한 우발적 사건으로 여겨지며,[7] 강화도 사건의 사후 협상을 통해 한일 간 국교 협상이 크게 진전되었다.

3. 조약 체결 과정

1876년 1월 30일, 일본은 운요호 사건을 구실로 군함과 전권대사를 조선에 보내 협상을 강요했다. 당시 일본에서는 정한론과 조선 개혁론이 공존했다. 일본은 운요호 사건에 대한 조선의 사죄, 조선 영해 자유 항행, 강화도 부근 개항 등을 조건으로 내걸고, 표면적으로는 평화적 해결과 통상수호조약 체결을 내세웠다. 구로다 기요타카를 전권대사, 이노우에 가오루를 부사로 임명하고, 군함 3척으로 부산에 입항, 교섭 결렬 시 전쟁 가능성을 시사하며 본국에 육군 증원을 요청한 뒤 강화도로 향했다. 모리야마 시게루를 통한 예비 교섭 후, 조선은 신헌을 접견대관, 윤자승을 부관으로 임명, 강화도에서 정식 회담을 열었다.

당시 조선은 명·청의 해금정책(쇄국정책)을 사대주의(조공무역 공무역)에 ᄄᆞ라 시행하여 근대 무역(통상)에 어두웠다. 일본은 조선을 자주국으로 명시했으나, 조청상민수륙무역장정(1882.8.23)에서 청은 조선을 속방(屬邦)으로 규정했다. 조미수호통상조약(1882.5.22)으로 관세권이 설정되자 일본도 무관세를 고집할 수 없게 되었고, 1883년 7월 25일 조일통상장정이 체결되었다.

조선 측 신헌과 일본 측 구로다 기요타카는 만국공법을 언급하며 조약 체결을 논의했다.[18][19][20] 1877년 12월 17일, 하나부사 요시모토는 《만국공법》, 《성호지장(星軺指掌)》을 조선에 기증, 공사 교환이 서구 조약 체제하의 상식임을 설명하며 조선의 소극적 태도를 완화하려 했다.[21]

세 차례 회의 동안 조선은 흥선대원군 일파와 유생들의 반대로 의견이 분분했으나, 박규수, 오경석 등의 주장, 청 북양대신 이홍장의 권고, 고종의 적극적 개항 의지로 개국을 결정했다.

개국 결정 이유는 다음과 같다.

- 세계 대세에 따른 개국의 객관적 조건 성숙

- 일본의 무력시위가 국내 척화론보다 강력히 작용

- 민씨 일파의 쇄국 고집 시 흥선대원군 득세 및 민씨파 실각 초래 가능성

- 청나라의 개국 찬성

- 고종의 적극적 개항 의지

1876년 2월 26일, 강화도 회담이 재개되어 조약이 체결되었다.

3. 1. 일본의 강압 외교

1876년 1월 30일, 일본은 운요호 사건을 구실로 삼아 조선에 군함과 전권대사를 파견하여 협상을 강요했다. 일본은 구로다 기요타카를 전권대사, 이노우에 가오루를 부사로 임명하고, 군함 3척을 동원하여 부산에 입항했다. 이들은 교섭이 결렬되면 전쟁이 일어날 수 있음을 경고하며 본국에 육군 증원을 요청한 뒤 강화도로 향했다.[6]일본은 모리야마 시게루를 통해 예비 교섭을 진행하도록 하였고, 이에 조선 정부는 긴급히 신헌을 접견대관, 윤자승을 부관으로 임명하여 대응했다. 회담 장소는 강화도로 결정되었고, 정식 회담이 시작되었다.

당시 일본은 메이지 유신 이후 근대화에 성공하여 서구 열강과 대등한 관계를 맺고자 하였고, 정한론 등 조선을 침략하려는 분위기가 팽배했다. 이러한 배경에서 일본은 조선에 대해 강압적인 외교를 펼쳤다.

일본 정부는 기스타브 에밀 보아소나드의 건의에 따라, 조선에 대해 다음과 같은 요구를 했다.

- 부산·강화항을 통상항으로 개항할 것.

- 조선 영해의 항행 자유.

- 강화도 사건에 대한 사과 요구.

이러한 요구가 받아들여지지 않을 경우, 군사 행동을 포함한 강경한 외교적 자세를 취할 것을 시사했다.

하지만 일본은 군사적 부담과 러시아나 청나라의 개입을 우려하여 전쟁을 최대한 회피하려는 입장이었다. 따라서 일본의 협상 기본 자세는 다음과 같이 요약할 수 있다.

- 포함 외교를 최대한 활용하되, 실제로는 전쟁을 피한다.

- 강화도 사건을 명분으로 내세우면서, 실질적으로는 조약 체결을 통해 양국 간의 근대적 국제 관계를 수립한다.

일본은 조선의 종주국인 청나라의 간섭을 막기 위해 사전에 청나라 고관들과 협의를 거듭하기도 했다.

3. 2. 조선의 대응과 협상

일본은 운요호 사건을 구실로 1876년 1월 30일 조선에 군함과 전권대사를 보내 협상을 강요하였다. 당시 조선 정부는 쇄국정책을 고수하려는 흥선대원군 일파와 개항을 주장하는 박규수, 오경석 등 개화파 간의 갈등 속에서 혼란을 겪었다. 총 세 번의 회의가 열렸으나, 유생들의 반대로 의견이 분분했다.[18][19][20]그러나 박규수, 오경석 등의 주장과 청나라 북양대신 이홍장의 권고, 고종의 적극적인 개항 의사에 따라 개국을 결정하게 되었다. 개국 결정의 주요 원인은 다음과 같다.

# 세계 대세에 따라 개국이 필요하다는 객관적인 조건이 성숙됨.

# 일본 정부의 무력시위가 국내 척화론보다 강력하게 작용함.

# 민씨 일파가 쇄국을 고집하면 흥선대원군이 득세하여 민씨파가 실각할 수 있음.

# 청나라가 개국을 찬성함.

# 고종이 개항에 적극적이었음.

결국, 1876년 2월 26일 강화도에서 회담이 재개되어 조약이 체결되었다. 당시 일본은 군사적으로 고압적인 자세를 보였지만, 전쟁 발생 시 러시아나 청나라의 개입을 우려하여 최대한 전쟁을 회피하려는 입장이었다.

4. 강화도 조약의 내용 (1876)

1876년 1월 30일, 일본은 운요호 사건을 빌미로 조선에 군함과 전권대사를 보내 협상을 강요했다. 표면상으로는 운요호 사건의 평화적 해결과 통상수호조약 체결을 내세웠지만, 실제로는 조선을 개항시키려는 목적이었다. 일본은 구로다 기요타카를 전권대사, 이노우에 가오루를 부사로 파견했다.

조선 정부는 신헌을 접견대관, 윤자승을 부관으로 임명하여 교섭에 나섰고, 강화도에서 정식 회담이 열렸다. 당시 조선은 청나라의 해금정책(쇄국정책)에 영향을 받아 근대 무역에 대한 이해가 부족했다.

흥선대원군 일파와 유생들의 반대에도 불구하고, 박규수, 오경석 등의 주장과 청나라 북양대신 이홍장의 권고, 고종의 적극적인 개항 의지에 따라 개국이 결정되었다.

1876년 2월 26일, 강화도 조약이 체결되었다. 주요 내용은 다음과 같다.

- 제1관: 조선은 자주 국가이며, 일본과 평등한 권리를 가진다.

- 제2관: 양국은 사신을 파견하여 외교 문제를 논의한다.

- 제4관: 조선은 부산 외에 두 곳의 항구를 개항한다.

- 제7관: 일본은 조선 연해를 측량하고 해도(海圖)를 제작할 수 있다.

- 제10관: 일본인이 조선에서 죄를 지으면 일본 법률로 재판한다. (치외법권)

강화도 조약은 총 12개 조항, 부속 문서 11개 조항, 무역 규칙 11개 조항 및 공문서로 구성된다. 조선 측에는 "일방적인 영사재판권 설정"이나 "관세 자주권 상실"과 같은 불평등 조약적인 조항이 포함되어 있었지만, 조선이 개국하는 계기가 되었다.

이후 조선은 조미수호통상조약(1882.5.22)을 통해 처음으로 관세권을 설정하게 되었고, 일본도 무관세를 고집할 수 없게 되어 조일통상장정(1883년 7월 25일)이 체결되었다.[18][19][20] 임오군란 당시 제물포 조약 체결과 함께 내용이 수정되었다.

5. 조약 체결 직후의 정세

강화도 조약 체결을 위해 조선 측에서는 신헌이, 일본 측에서는 구로다 기요타카가 만났다. 구로다 기요타카는 《만국공법》을 언급하며 조약 체결을 제안했다.[18][19][20] 1877년 12월 17일 하나부사 요시모토는 《만국공법》과 《성호지장(星軺指掌)》을 조선에 기증했다. 당시 양국은 공사 상호 파견 주재에 대해 견해차를 보였는데, 하나부사 요시모토는 공사 교환이 서구 조약 체제에서 상식적인 일임을 설명하며 조선을 설득했다.[21]

조선과 일본은 총 세 번의 회의를 열었다. 조약 교섭은 일조수호조규 자체 교섭, 조규부록 및 무역규칙에 관한 교섭으로 나뉜다. 일본 측 전권대사 구로다 기요타카(黒田清隆)와 부사 이노우에 가오루(井上馨), 조선 측 간판중추부사(簡判中樞府事) 신헌(申櫶)과 부총관 윤자승(尹滋承)이 강화도에서 교섭을 진행했다.

교섭은 일본 주도로 진행되었다. 수행 군사 인원과 무기 휴대 협의에서 일본은 조선 측 항의를 일축했다. 1876년 2월 11일 본 교섭에서 조선은 하치노헤 사건(八戸事件)을 제기했지만, 일본은 “하치노헤의 허설은 이미 에도 막부와 대마번(対馬藩)이 부정한 바 있다”며 일축했다.

양국은 국명 기재, 사신 교섭 상대와 자격·왕복 횟수, 개항 장소와 수, 최혜국 대우(最恵国待遇) 등을 논의했다. 조선은 책봉국 체면 유지에 중점을 뒀고, 치외법권(領事裁判権)과 관세 자주권(関税自主権) 포기는 문제 삼지 않았다.

조약 비준 단계에서 조선은 국왕 서명 대신 「조선국주상지보(朝鮮国主上之宝)」 옥새(玉璽)를 새로 만들어 찍는 것을 요청했고, 2월 27일(조선 구력 2월 3일) 강화부(江華府) 련무당(練武堂)에서 조약을 체결 및 비준했다.

5. 1. 일본의 정세 변화

메이지 유신(1867년) 이후 9년이 지난 시점인 강화도 조약 체결 직후 1877년 초, 일본에서는 메이지 유신에 불만을 품은 몰락 사족(士族)들에 의한 반란(서남전쟁)이 일어났다. 사이고 다카모리가 이 반란을 주도했으며, 4만 명의 사족들과 징병제로 뽑은 7만 명의 농민군이 전쟁을 치렀다. 전쟁 물자 면에서 우위에 있던 신정부(농민군)가 승리하였고, 이는 일본의 마지막 내전이 되었다.5. 2. 조선의 정세 변화

강화도 조약 체결 이후 조선에서는 개화파와 수구파 간의 갈등이 심화되었다.조선 정부는 흥선대원군 일파와 유생들의 반대로 의견이 분분했으나, 박규수, 오경석 등의 주장과 청나라 북양대신 이홍장의 권고, 고종의 적극적인 개항 의사에 따라 개국을 결정했다.

조선이 개국을 결정하게 된 이유는 다음과 같다.

- 세계 대세로 볼 때 개국을 해야만 할 객관적 조건이 성숙했다.

- 일본 정부의 무력시위가 국내의 척화론보다 강력히 작용했다.

- 민씨 일파가 개국을 포기하고 쇄국을 고집하면, 흥선대원군이 득세하여 민씨파가 실각할 수 있었다.

- 청나라가 개국을 찬성했다.

- 고종이 개항에 적극적이었다.

이러한 상황 속에서 일시 중단되었던 강화도 회담이 급속히 진전되어 1876년 2월 26일에 조인이 완료되었다.

6. 부속 조약 및 후속 조약

1876년 강화도 조약 체결 이후, 조선은 일본과 여러 부속 조약 및 후속 조약을 맺어 양국 관계를 구체화했다.

- '''조일수호조규 부록''' (1876년 8월 24일): 강화도 조약을 보완하기 위해 체결되었다.[22] 주요 내용은 다음과 같다.

- 간행 이정(개항장에서 일본인의 활동 범위)을 10리로 정했다.

- 일본인이 조선 내에서 일본 화폐를 사용할 수 있도록 허용했다. 이는 조선의 화폐 체계 이원화와 일본의 경제 침투를 야기하는 단초가 되었다.[22]

- 개항장에서 일본인이 조선인을 고용할 수 있고, 조선 정부의 허가가 있다면 조선인의 일본 입국도 가능하다는 내용이 포함되었다.

- 개항장에서 일본인이 자국 화폐를 사용할 수 있으며, 조선인은 매매로 얻은 일본 화폐로 일본 제품을 구매할 수 있다는 내용이 명시되었다.

- 조선과 국교가 없는 나라의 배가 조난당했을 때, 일본 관리가 있는 개항장까지 인도하여 조난자를 본국으로 송환한다는 인도적 조치 이행을 의무화했다.

- '''조일무역규칙''' (1876년 8월 24일): 조일수호조규 부록과 함께 체결되었다.[23] 주요 내용은 다음과 같다.

- 양곡의 무제한 유출 허용.

- 일본 수출입 상품에 대한 무관세. 이 조항은 불평등성을 더욱 심화시켰다.[23]

- 개항장에서의 쌀과 잡곡의 수출입을 허용했다.

- 지정된 개항장 이외에서 밀무역을 행하고 그 곳의 관리에게 적발되었을 때는, 일본 관리에게 인계하며, 일본 측은 몰수한 금품을 모두 조선 측에 인도해야 한다는 내용이 명시되었다.

- '''조일수호조규 속약''' (1882년 8월 30일): 임오군란의 후속 대책으로 제물포 조약과 함께 체결되었다.[24] 주요 내용은 다음과 같다.

- 간행 이정을 50리(100리)로 확장하고, 양화진을 개항했다.

- 일본 외교관의 조선 여행 허용.

- '''조일통상장정''' (1883년 7월 25일): 조일무역규칙의 불평등성을 개선하기 위해 체결되었다.[25] 주요 내용은 다음과 같다.

- 관세 자주권 확보: 수출입 상품에 대한 관세 납부 의무화.

- 방곡령 조항: 조선 내 식량 부족 시 쌀 수출을 금지할 수 있도록 함.

- 최혜국 대우 조항: 조선이 다른 나라에 부여하는 권리와 특혜를 일본에도 동일하게 적용.

이러한 조약들은 조선과 일본의 관계를 규정하는 중요한 틀이었지만, 일본에 유리한 불평등 조약의 성격을 완전히 해소하지는 못했다.

6. 1. 조일수호조규 부록 (1876)

조일수호조규를 보완하기 위해 6개월 뒤인 1876년 8월 24일(음력 7월 6일)에 체결된 조약이다.[22] 총 11관으로 이루어져 있으며, (4관)간행이정은 10리로 정했으며, 특히 (7관) 일본인이 조선 내에서 일본 화폐를 사용할 수 있도록 규정하여, 조선 내 화폐 체계 이원화와 일본의 경제 침투를 가져오는 단초가 되었다.[22]통상 관계에 대해서는 조규 자체에서는 자세한 합의를 하지 않았다. 제11조에서 6개월 이내에 재협상을 하기로 정한 것뿐이었다. 그래서 8월 5일부터 서울에서 협상이 시작되었다. 일본 측 대표는 미야모토 코이치(宮本小一) 외무대승이었고, 조선 측 대표는 강수관 의정부당상의 직함을 가진 조인희였다.

협상에서 문제가 된 것은 공사가 서울에 관사를 마련할 것인가(공사 파견 문제), 일본 관리가 조선 내지를 이동할 수 있는가, 개항지에서 일반 일본인의 이동 범위, 쌀과 잡곡의 수출입 등의 사안이었다. 협상 결과, 관사 설치와 조선 내지 여행은 조선 측의 강력한 반대에 일본 측이 철회했다. 또 개항지에서의 이동 범위는 10리(조선 영리) 이내가 되었다. 곡류의 수출입은 조규에 포함되게 되었다. 12회에 걸친 협상 결과, 8월 24일(시헌력 7월 6일), 세부 사항에 해당하는 수호조규 부록(11개 조항)과 장정에 해당하는 무역규칙(11개 조항)이 정해졌다. 관세 자주권에 관한 중요한 합의가 포함되어 있었지만, 큰 충돌 없이 단기간에 타결되었다.

6. 2. 조일무역규칙 (1876)

1876년 8월 24일 조일수호조규(강화도 조약)와 조일수호조규부록과 함께 조일무역규칙이 체결되었다. 조일무역규칙은 총 11관으로 구성되었는데, 특히 '''(6관) 양곡의 무제한 유출 허용, (7관) 일본 수출입 상품에 대한 무관세''' 조항은 불평등성을 더욱 심화시켰다.[23]조규 자체에서는 통상 관계에 대해 자세히 합의하지 않고, 제11조에서 6개월 이내 재협상을 하기로 정했다. 이에 8월 5일부터 서울에서 협상이 시작되었는데, 일본 측 대표는 외무대승 미야모토 코이치(宮本小一), 조선 측 대표는 강수관 의정부당상 조인희였다.

협상의 주요 쟁점은 공사관 설치, 일본 관리의 조선 내지 이동, 개항지에서 일본인의 이동 범위, 쌀과 잡곡의 수출입 등이었다. 협상 결과, 공사관 설치와 조선 내지 여행은 조선 측의 강력한 반대로 일본이 철회했고, 개항지에서의 이동 범위는 10리(조선 영리) 이내로 결정되었으며, 곡류의 수출입은 조규에 포함되었다. 12회에 걸친 협상 끝에, 8월 24일(시헌력 7월 6일) 수호조규 부록(11개 조항)과 무역규칙(11개 조항)이 정해졌다. 여기에는 관세 자주권에 관한 중요한 합의가 포함되었지만, 큰 충돌 없이 단기간에 타결되었다.

'''부록 제5항'''은 개항장에서 일본인이 조선인을 고용할 수 있고, 조선 정부 허가가 있다면 조선인의 일본 입국도 가능하다는 내용이다. 이는 일본 측이 양보할 수 없다고 한 내용이었으나, 조선 측의 반대는 없었다.

'''부록 제7항'''은 개항장에서 일본인이 자국 화폐를 사용할 수 있으며, 조선인은 매매로 얻은 일본 화폐로 일본 제품을 구매할 수 있다는 내용이다. 또 일본인은 조선 동전을 운반할 수 있으며, 화폐 위조 시에는 해당 국가 법에 따라 처벌한다는 내용도 있었다. 일본인이 양국 화폐를 사용할 수 있게 하는 조항은 일본 측이 양보할 수 없다고 한 내용이었다. 조선은 구리 원료를 수입에 의존했기에 일본에 의해 구리가 해외로 유출될 것을 우려하여 조선 동전인 상평통보(常平銭)의 일본인 사용을 금지하려 했으나, 일본 측에 밀렸다.

'''부록 제10항'''은 조선과 국교가 없는 나라의 배가 조난당했을 때, 일본 관리가 있는 개항장까지 인도하여 조난자를 본국으로 송환한다는 내용이다. 이는 인도적 조치 이행을 의무화하는 조항으로, 서구 열강의 조선에 대한 요구를 일본이 대신 넣은 것이다. 파크스(Parks)와 주일 미국 공사 빙검(Bingham) 등은 이 조항을 긍정적으로 평가했다.

6. 3. 조일수호조규 속약 (1882)

임오군란의 후속 대책으로 제물포 조약이 체결되면서 1882년 8월 30일(음력 7월 17일)에 함께 조인되었다. 조약은 총 2관으로, (1관) 간행이정 50리(100리), 양화진 개장과 (2관) 일본 외교관의 조선 여행 가능을 내용으로 한다.[24]조규 자체에서는 통상 관계에 대해 자세한 합의를 보지 않고, 제11조에서 6개월 이내에 재협상을 하기로 정했다. 1882년 8월 5일부터 서울에서 협상이 시작되었으며, 일본 측 대표는 이사관 외무대승인 미야모토 코이치(宮本小一), 조선 측 대표는 강수관 의정부당상의 직함을 가진 조인희였다.

협상에서 문제가 된 것은 공사가 서울에 관사를 마련할 것인가(공사 파견 문제), 일본 관리가 조선 내지를 이동할 수 있는가, 개항지에서 일반 일본인의 이동 범위, 쌀과 잡곡의 수출입 등이었다. 협상 결과, 관사 설치와 조선 내지 여행은 조선 측의 강력한 반대로 일본 측이 철회했다. 개항지에서의 이동 범위는 10리(조선 영리) 이내가 되었다. 곡류의 수출입은 조규에 포함되었다. 12회에 걸친 협상 결과, 1882년 8월 24일(시헌력 7월 6일), 세부 사항에 해당하는 수호조규 부록(11개 조항)과 장정에 해당하는 무역규칙(11개 조항)이 정해졌다. 관세 자주권에 관한 중요한 합의가 포함되었지만, 큰 충돌 없이 단기간에 타결되었다.

'''제6조''' 개항장에서의 쌀과 잡곡의 수출입을 허용한다.

: 조약 체결 이전, 다량의 쌀이 대마도로 유출된 적이 있었기 때문에, 조선 측은 곡물의 수출입 금지를 제안했으나, 일본 측이 밀어붙였다. 무역이 시작되자 조선 측의 쌀 수출 과다로 쌀값이 폭등했다.

'''제9조''' 지정된 개항장 이외에서 밀무역을 행하고 그 곳의 관리에게 적발되었을 때는, 일본 관리에게 인계하며, 일본 측은 몰수한 금품을 모두 조선 측에 인도해야 한다.

무역 규칙 자체에는 곡물의 수출입 및 항세가 부당하게 낮게 책정되어 있다는 점을 제외하면, 크게 문제될 부분은 없다. 불평등 조약적 성격은, 이때 무역 규칙과는 별도로, 미야모토 코이치(宮本小一)로부터 조인희에게 전달된 공문("수호조규 부록에 부속하는 왕복문서") 속에서 나타난다. 이 공문은 "인민에게 공포하여 불가한 것"으로 위치 지어진 것이었다.

'''공문''' 일부 일본에서 조선으로 수출하는 것에 대해서는 일본 세관에서는 수출세를 매기지 않고, 한편 조선에서 일본으로 수출하는 것에도 수입세를 매기지 않는다.

: 일조 간의 무역은 무관세로 한다는 통고로, 소위 관세 자주권 상실을 결정지은 문장이다. 무역 능력이 이미 달랐기 때문에, 조선 측에게는 현저히 불리한 것이었다. 이때의 사절단 방조 전에, 일본에서는 테라시마 무네노리(寺島宗則) 외무경이, 「조선 수출세는 지금부터 물론 이것을 징수하지 않는다. 그 나라에서 수입해 오는 물품이라 할지라도 소수, 그리고 많이도 실용품이며 국가에 해가 될 만한 물품은 없다.」라고 삼조 태정대신에게 의견을 진술하고 있다. 즉 일본 측에 주는 경제적 손해가 적기 때문에 무관세를 주장한 것이다. 이를 받아 삼조는 「'''무역의 촉진을 요구하기 위해, 양측 모두 수출입세를 징수하지 않는다. 이것이 통상장정의 요지이다.'''」라고 사절단에 훈시하고 있다. 미야모토 코이치는 그것을 충실히 제안했고, 조선 측은 국제법의 상식에 부족했기 때문에 반론하지 않고, 그대로 무관세 체제가 갖춰지게 되었다.

6. 4. 조일통상장정 (1883)

1876년 강화도 조약 체결 이후, 조선과 일본은 조일무역규칙을 통해 통상 관계를 맺었으나, 이는 수출입 상품에 대한 무관세를 규정한 불평등 조약이었다. 조선 정부는 관세권 회복을 위해 노력했고, 1882년 조미수호통상조약에서 처음으로 관세권이 설정되면서 일본도 무관세를 고집할 수 없게 되었다.1883년 7월 25일, 조선과 일본은 새로운 조일통상장정을 체결하였다. 이 조약은 총 42관으로 구성되었으며, 주요 내용은 다음과 같다.[25]

- 제9관: "입항하거나 출항하는 각 화물이 해관을 통과할 때는 응당 본 조약에 첨부된 '''세칙(稅則)에 따라 관세를 납부해야''' 한다."

- 제37관: "조선국에서 가뭄과 홍수, 전쟁 등의 일로 인하여 국내에 양식이 결핍할 것을 우려하여 '''일시 쌀 수출을 금지하려고 할 때에는 1개월 전에 지방관이 일본 영사관에게 통지'''(방곡령)"

- 제42관: "현재나 앞으로 조선 정부에서 어떠한 '''권리와 특전 및 혜택과 우대를 다른 나라 관리와 백성에게 베풀 때에는 일본국 관리와 백성도''' 마찬가지로 일체 그 혜택을 받는다.(최혜국대우)"

이는 관세 자주권을 확보하고, 일본의 식량 약탈을 제도적으로 규제하려는 조선 정부의 의지를 보여주는 조항이다.[25]

하지만 조약 자체에는 통상 관계에 대한 자세한 합의가 없었고, 제11조에서 6개월 이내에 재협상을 하기로 정했다. 이에 따라 1883년 8월 5일부터 서울에서 협상이 시작되었다. 일본 측 대표는 미야모토 코이치(宮本小一) 외무대승, 조선 측 대표는 조인희 의정부당상이었다.

협상에서는 공사관 설치, 일본 관리의 조선 내지 여행, 개항지 내 일본인 이동 범위, 쌀과 잡곡의 수출입 등이 논의되었다. 조선 측의 강력한 반대로 공사관 설치와 내지 여행은 철회되었고, 개항지 내 이동 범위는 10리(조선 영리) 이내로 결정되었다. 곡물 수출입은 조규에 포함되었다.

12회에 걸친 협상 끝에 8월 24일(시헌력 7월 6일), 수호조규 부록(11개 조항)과 무역규칙(11개 조항)이 정해졌다. 관세 자주권에 관한 중요한 합의가 포함되었지만, 큰 충돌 없이 단기간에 타결되었다.

일조수호조규(日朝修好条規) 체결은 다른 나라들의 관심도 끌었다. 주일 영국 공사 해리 파크스(ハリー・パークス)는 일조수호조규가 일영통상조약(日英通商条約)과 유사하다는 의견을 냈다. 이는 일본이 일미화친조약(日米和親条約)과 일미수호통상조약(日米修好通商条約)을 연구하여 일조수호조규를 맺었기 때문이다.

하지만 몇 가지 차이점이 있다. 조선을 “자주적인 나라”라고 명시한 점, 최혜국 대우 조항이 없다는 점이 특징이다. 파크스는 일본의 조선에 대한 요구가 일본에 대한 구미 열강의 요구보다 훨씬 더 크다는 점에 주목했다.[13] 주요 차이점은 다음과 같다.

- 조선 측의 고용이 전제되지만, 일본 상선의 개항장 이외 연안 무역이 허용될 여지가 있었다.

- 개항장에 외국인 유보 구역을 설치하고 외국인의 상업 행위를 인정했다.

- 개항장에서 일본 화폐 사용이 인정되었고, 동전의 수출도 인정되어 해외 유출을 촉진했다.

- 항세가 일본과 구미 간 약정보다 저렴했다. (증기선 등 큰 선박 5엔, 소형 선박 2엔/1엔 50전) 당시 환율은 1엔=1달러 정도였으므로,[14] 항세는 1/4 수준이었다.

- 쌀 등 곡물 수출이 자유로웠다.

- 조선인 지주와 직접 협상하여 토지 임대가 가능했다.

이러한 점들로 볼 때, 일조수호조규는 일본이 구미와 맺은 조약보다 더 가혹한 내용을 담고 있었다.[15]

7. 조약의 영향 및 역사적 평가

강화도 조약은 조선과 일본뿐만 아니라 동아시아 전체에 큰 영향을 미쳤다. 조선에는 개항을 통해 근대 문물을 접할 기회를 제공했지만, 동시에 일본의 침략 야욕에 발판을 마련해 주었다. 일본은 조약을 통해 조선에 대한 영향력을 확대하고, 대륙 진출의 교두보를 확보했다.

조선 내부적으로는 개화파와 쇄국파 간의 갈등이 심화되었고, 이는 임오군란과 같은 사건으로 이어졌다. 청나라는 조약을 통해 조선에 대한 종주권을 재확인하려 했으나, 일본의 견제로 인해 실패했다. 결국 강화도 조약은 청일전쟁의 원인 중 하나가 되었다.

현대적 관점에서 강화도 조약은 불평등 조약으로 평가받는다. 일본은 운요호 사건을 빌미로 조선에 조약을 강요했고, 조선은 불평등한 조항들을 받아들일 수밖에 없었다. 특히 치외법권과 무관세 조항은 조선의 주권을 심각하게 침해했다. 더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 강화도 조약을 일본 제국주의 침략의 시작으로 보며, 조선의 자주적인 근대화를 가로막은 요인으로 평가한다.

그러나 강화도 조약이 조선의 개항을 이끌어낸 계기가 되었다는 점은 부정할 수 없다. 비록 불평등 조약이었지만, 조선은 이를 통해 서구 열강과 교류를 시작하고 근대 문물을 받아들일 수 있었다. 이는 조선이 근대 국가로 나아가는 데 필요한 과정이었다고 볼 수도 있다.

7. 1. 조선에 미친 영향

1876년 운요호 사건을 구실로 일본이 조선에 통상 조약을 강요하면서, 조선은 개항을 하게 되었다.[18][19][20] 그러나 이 조약은 조선에게 불평등한 조약이었고, 일본인에게 치외법권을 인정하고, 부산, 인천, 원산 세 항구를 개항하도록 강요했다.[21] 이로 인해 조선은 제국주의 열강의 침략에 취약해졌고, 결국 일제강점기로 이어지게 되었다.당시 조선은 쇄국정책을 펼치고 있었기 때문에 근대 무역에 대한 이해가 부족했다. 반면 일본은 조선을 자주국가로 명시했지만, 이후 청나라는 조청상민수륙무역장정(1882.8.23)에서 조선을 속방(屬邦)이라 명시했다. 조미수호통상조약(1882.5.22)을 통해 관세권이 설정되면서 일본도 무관세를 주장할 수 없게 되었고, 1883년 7월 25일 조일통상장정이 체결되었다.

조선 내부적으로는 흥선대원군과 유생들의 반대가 있었으나, 박규수, 오경석 등의 개화파와 청나라 이홍장의 권고, 고종의 의지로 개항이 결정되었다.

강화도 조약 체결 이후, 조선은 국제법에 기반한 근대적 관계를 맺게 되었고, 서구 열강의 개국 요구가 거세졌다. 또한, 일본의 침략 외교, 쌀값 폭등, 치외법권 등으로 인해 조선 백성들의 반일 감정이 커졌고, 이는 임오군란(1882년)으로 이어졌다. 청나라는 조선을 근대 국제법적인 속국으로 재정의하려 했고, 일본 또한 조선을 영향권 아래에 두려 하면서 청일전쟁의 원인이 되었다.

조약에 따라 부산 외에 원산(1880년 5월 개항)과 인천(1883년 1월 개항)이 개항되었다. 특히 원산은 일본의 러시아 견제 거점으로 활용되었다.

7. 2. 일본에 미친 영향

강화도 조약은 일본의 대륙 진출 야욕을 드러낸 첫 번째 사례였다. 일본은 운요호 사건을 구실로 1876년 군함과 전권대사를 조선에 보내 협상을 강요했다.[18][19][20] 당시 일본에서는 정한론을 주장하는 세력과 조선의 개혁을 주장하는 세력이 공존했다. 일본은 운요호 사건에 대한 조선 정부의 사죄, 조선 영해의 자유 항행, 강화 부근 지점의 개항 등을 조건으로 조선을 개국시키기로 결정했다.1876년(고종 13) 일본은 구로다 기요타카를 전권대사, 이노우에 가오루를 부사(副使)로 조선에 파견했다. 이들은 군함 3척을 이끌고 부산에 입항하여 교섭이 진전되지 않으면 전쟁도 불사하겠다는 의지를 보이며 본국에 육군 증원을 요청했다.

조선은 신헌을 접견대관, 윤자승을 부관으로 임명하여 교섭에 나섰고, 강화도에서 정식 회담이 열렸다. 당시 구로다 기요타카는 《만국공법》을 언급하며 조약 체결을 제안했고, 1877년 하나부사 요시모토는 《만국공법》과 《성호지장(星軺指掌)》을 조선 측에 기증하며 공사 교환이 서구 조약 체제 하에서 상식적으로 이루어지는 일임을 설명했다.[21]

이후 일본은 弁理公使(변리공사) 화방 의질을 통해 한일 간을 자주 왕래하고, 1880년 12월에는 한성에 공사관을 설치하여 장기 체류를 기정사실화했다. 같은 해, 조선 측도 도쿄에 공사관을 설치했다.

1876년 5월, 조선은 일본 측의 권유에 따라 양반 중심의 수신사(修信使)를 일본에 파견했다. 그러나 보수적인 성향이 강했던 1차 수신사는 별다른 성과를 거두지 못했다. 김홍집이 이끈 2차 수신사는 주일 청나라 공사 허여장 및 황준헌과 면담하고, 황의 『조선책략(朝鮮策略)』을 가지고 돌아왔다. 이를 통해 조선의 대외 정책은 서구 열강에 대한 개국 정책으로 방향을 전환하기 시작했다.

강화도 조약 체결 이후, 일본은 조선을 발판으로 삼아 제국주의 침략을 본격화했다.

7. 3. 현대적 관점에서의 재평가

1876년 강화도 조약은 조선이 근대 국가로 나아가는 첫걸음이었지만, 그 내용은 조선에 불리한 불평등 조약이었다. 현대의 관점에서 이 조약을 다시 살펴보면, 다음과 같은 문제점들을 지적할 수 있다.우선, 강화도 조약은 일본이 운요호 사건을 빌미로 조선에 강요한 조약이었다. 일본은 군함과 전권대사를 보내 협상을 강요했고, 조선은 이에 굴복하여 불평등한 조약을 체결할 수밖에 없었다. 이는 국제법상 주권 침해에 해당하며, 당시 조선의 약한 국력을 보여주는 사례라고 할 수 있다.

또한, 강화도 조약에는 "일방적인 영사재판권 설정"이나 "관세 자주권 상실"과 같은 불평등 조항이 포함되어 있었다.[18][19][20] 이는 조선의 사법 주권과 경제 주권을 침해하는 조항으로, 조선이 근대 국가로 발전하는 데 큰 걸림돌이 되었다. 특히, 무관세 조항은 일본 상품의 조선 시장 잠식을 가속화시켜 조선 경제에 큰 타격을 주었다.

더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 강화도 조약을 일본 제국주의 침략의 시작으로 간주하며, 이에 대한 비판적인 역사 인식을 강조한다. 이들은 강화도 조약이 조선의 자주적인 근대화를 가로막고, 결국 일제 강점기로 이어지는 비극의 단초가 되었다고 평가한다.

그러나 강화도 조약이 조선의 개항을 이끌어낸 계기가 되었다는 점은 부정할 수 없다. 비록 불평등한 조약이었지만, 이를 통해 조선은 서구 열강과 교류를 시작하고 근대 문물을 받아들일 수 있었다. 이후 조선은 조미수호통상조약 등 유사한 내용의 조약을 다른 서구 열강과도 체결하며 국제 사회의 일원으로 편입되기 시작했다.

결론적으로, 강화도 조약은 조선의 근대화 과정에서 긍정적 측면과 부정적 측면을 모두 가지고 있는 복합적인 사건이었다. 현대적 관점에서는 불평등 조약으로 비판받지만, 당시 조선의 상황과 국제 정세를 고려할 때 불가피한 선택이었다는 점도 간과할 수 없다. 중요한 것은 과거의 역사를 객관적으로 평가하고, 이를 통해 미래를 위한 교훈을 얻는 것이다.

참조

[1]

서적

Korea Under Siege, 1876–1945: Capital Formation and Economic Transformation

https://books.google[...]

Google Books

2005

[2]

서적

Korea's Appeal

https://books.google[...]

Google Books

1922

[3]

서적

The last phase of the East Asian world order : Korea, Japan, and the Chinese Empire, 1860–1882

University of California Press

1980

[4]

웹사이트

江華島事件ノ解決並ニ日鮮修好条規締結一件

https://www.mofa.go.[...]

[5]

서적

歴史を動かす―東アジアのなかの日本史

亜紀書房

2011-08-02

[6]

기타

砲艦外交の要請

[7]

서적

朝鮮の近代, 明治維新と征韓論, 雲揚号事件をめぐる一考察

http://ir.lib.ibarak[...]

山川出版社, 証書店, 茨城大学人文学部紀要

1996, 2002, 2007-03-30

[8]

기타

「自主」の解釈1(当時の見方)

[9]

기타

「自主」の解釈2(現在の研究者の見解)

[10]

기타

下関条約第一条

[11]

기타

寺島宗則の条約観

[12]

기타

宗属関係切断の試み

[13]

기타

パークスの条約観

[14]

서적

明治以降本邦主要経済統計

日本銀行統計局, 並木書房

1995

[15]

서적

朝鮮の近代

山川出版社

1996

[16]

기타

日本側の条約締結当初の税率に関する主張

[17]

서적

운요호 사건과 강화도 조약

동북아역사재단

2022-09-30

[18]

서적

세계관충돌의 국제정치학 ─ 동양 㖓와 서양 公Ⳃ

나남출판

[19]

서적

고종시대사

1874-01-18

[20]

서적

만국공법

소화

2008

[21]

서적

近代日鮮関係の研究

原書房

1940

[22]

백과사전

조일수호조규부록

https://terms.naver.[...]

2013-12-12

[23]

백과사전

조일무역규칙

https://terms.naver.[...]

2014-10-01

[24]

백과사전

조일수호조규속약

https://terms.naver.[...]

2013-12-12

[25]

백과사전

조일통상장정

https://terms.naver.[...]

2013-12-12

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com